常用工具

免费问医生

常用工具

免费问医生

常用工具

免费问医生

常用工具

免费问医生

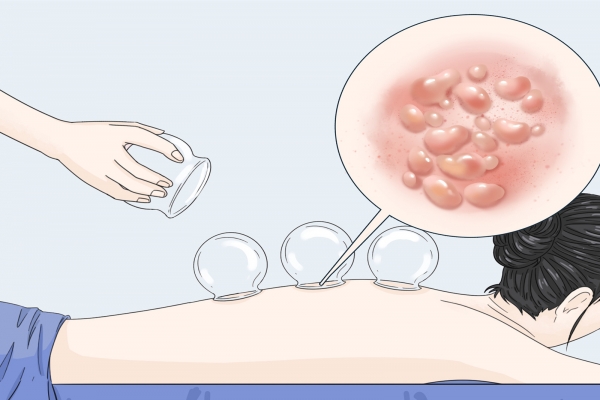

导读拔罐起水泡可能是湿气重的表现之一。中医认为,体内湿气过盛时,拔罐的负压和温热刺激会使湿邪通过皮肤排出,可能以水泡形式显现,这类水泡多清澈透明,伴有身体沉重、舌苔厚腻等湿气重的症状。但水泡形成并非完全由湿气重导致。...

拔罐后皮肤出现水泡是常见现象,很多人认为这与体内湿气重有关。很多人想知道:拔罐起水泡是湿气重吗?拔罐起水泡可能与湿气重有关,但并非唯一原因,还需结合操作方式、个人体质等综合判断。

拔罐起水泡可能是湿气重的表现之一。中医认为,体内湿气过盛时,拔罐的负压和温热刺激会使湿邪通过皮肤排出,可能以水泡形式显现,这类水泡多清澈透明,伴有身体沉重、舌苔厚腻等湿气重的症状。

但水泡形成并非完全由湿气重导致。拔罐时间过长、罐内负压过大,会使局部皮肤毛细血管过度扩张、组织液渗出,形成水泡;皮肤敏感或娇嫩者即使湿气不重,也可能因拔罐刺激出现水泡;此外,拔罐时火焰灼伤皮肤、罐口边缘摩擦皮肤,也可能导致水泡,这类水泡多伴有局部红肿或疼痛,与湿气重无关。因此,拔罐起水泡需结合水泡形态、身体症状及操作过程判断,不能单纯归因于湿气重。

1.小水泡无需挑破,保护创面

若水泡较小,无需特殊处理,只需保持局部清洁干燥,避免摩擦或挤压,让水泡自行吸收。可涂抹少量碘伏消毒,再用无菌纱布轻轻覆盖,防止破损感染,一般3-5天可自行消退。

2.大水泡需规范处理,预防感染

若水泡较大或水泡已破损,需先用碘伏消毒局部皮肤,再用无菌针头从水泡底部轻轻刺破,放出液体(注意保留水泡皮,起到保护作用),然后再次消毒,涂抹抗生素软膏,用无菌纱布包扎,每天更换一次敷料,直至创面愈合。

3.避免接触污水,暂停拔罐

水泡未愈合前,应避免接触生水,以防感染;同时暂停拔罐,待皮肤完全恢复后再进行,以免再次损伤皮肤。若水泡周围出现红肿、疼痛、化脓等感染迹象,需及时就医,由医生处理。

4.调整后续拔罐方式

若因操作不当导致水泡,下次拔罐需缩短时间、减小负压;皮肤敏感者可选择小型号罐具,降低刺激强度;若确为湿气重引起,可在中医师指导下调整拔罐频率,避免过度排湿损伤皮肤。

拔罐起水泡需理性看待,结合具体情况判断原因并妥善处理。规范操作、根据个人体质调整拔罐方式,才能在发挥拔罐祛湿功效的同时,减少皮肤损伤风险,达到安全养生的目的。