失血性休克是什么发病机制

导读失血性休克的核心发病机制包括血容量急剧减少、有效循环灌注不足、组织缺氧缺血、代谢紊乱失衡、多器官功能损伤等。大量血液丢失直接导致循环血量不足。血管内血液总量无法满足机体需求,静脉回心血量减少,心脏泵血的基础条件被破坏,引发后续连锁反应。...

通常情况下,失血性休克的核心发病机制包括血容量急剧减少、有效循环灌注不足、组织缺氧缺血、代谢紊乱失衡、多器官功能损伤等。具体分析如下:

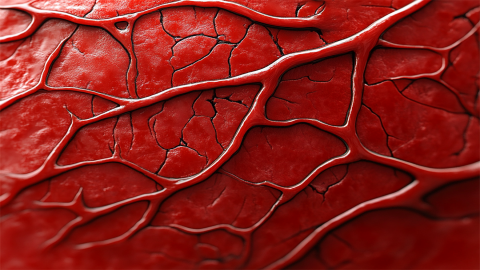

1、血容量急剧减少:大量血液丢失直接导致循环血量不足。血管内血液总量无法满足机体需求,静脉回心血量减少,心脏泵血的基础条件被破坏,引发后续连锁反应。

2、有效循环灌注不足:血容量减少后,血压下降导致组织灌注压力降低。全身重要器官及外周组织无法获得充足血液供应,微循环血流速度减慢,甚至出现瘀滞或中断。

3、组织缺氧缺血:血液是氧气和营养物质的主要载体,灌注不足直接导致组织缺氧。细胞无法获得足够氧气进行代谢,无氧代谢增强,乳酸等酸性产物大量堆积。

4、代谢紊乱失衡:缺氧引发的无氧代谢导致酸碱平衡紊乱,出现代谢性酸中毒。同时电解质紊乱如高钾血症等随之发生,进一步影响心脏功能和神经肌肉的正常活动。

5、多器官功能损伤:持续的缺血缺氧会损害心、脑、肾、肺等重要器官。心肌缺血导致收缩力下降,脑缺血引发意识障碍,肾缺血造成肾功能衰竭,最终可能导致多器官功能衰竭。

临床需快速识别失血性休克征兆,立即启动止血、补液等急救措施;治疗中动态监测生命体征与器官功能,及时调整治疗方案,降低多器官损伤风险。

参考资料:

[1]刘德芳,白树新,梁汝沛,等.改良无抽搐电休克联合常规治疗对难治性强迫症的疗效分析[J].国际精神病学杂志,2025,52(03):865-868+893.