常用工具

免费问医生

常用工具

免费问医生

常用工具

免费问医生

常用工具

免费问医生

导读小雪节气前后,天气阴冷、光照减少,人容易情绪低落,甚至诱发或加重抑郁倾向。中医认为,情志与健康息息相关,长期忧思悲恐会扰乱气血,损害身心。此时养生,不仅要防寒保暖,更要注重心理调适。那么,小雪时节该如何保持心情愉悦?科学应对情绪波动 ...

小雪节气前后,天气阴冷、光照减少,人容易情绪低落,甚至诱发或加重抑郁倾向。中医认为,情志与健康息息相关,长期忧思悲恐会扰乱气血,损害身心。此时养生,不仅要防寒保暖,更要注重心理调适。那么,小雪时节该如何保持心情愉悦?科学应对情绪波动,其实有方法可循。

1.主动拥抱阳光与温和运动

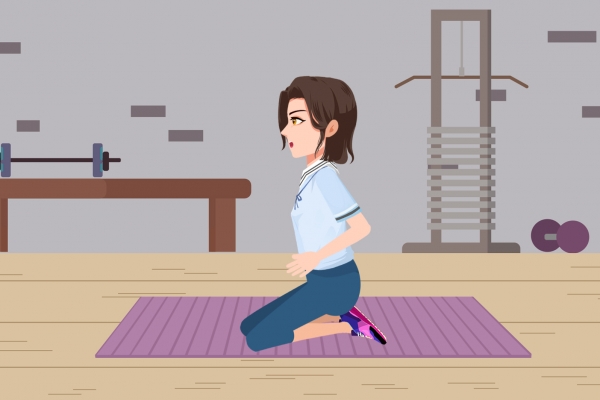

每天上午10点后晒太阳20分钟,促进血清素分泌;选择室内瑜伽、快走或户外慢跑等温和运动,每周3-4次,每次30分钟,既能驱散寒气、激活气血,又能释放压力,改善情绪状态。

2.营造温暖舒适的室内环境

用暖色调灯光、柔软毛毯装饰房间,增添温馨感;在室内摆放绿植或鲜花,缓解视觉单调带来的压抑;每天开窗通风15分钟,保持空气流通,让环境更舒适,间接舒缓低落情绪。

3.加强社交互动与情感联结

主动约亲友小聚,喝热茶、聊家常,或参与社区手工、读书等线下活动,避免孤独感;若不便外出,可通过视频通话与家人朋友沟通,分享生活点滴,借助情感支持驱散负面情绪。

4.注重自我关怀与兴趣滋养

给自己安排泡脚、听舒缓音乐、读喜欢的书等放松活动,缓解身体与精神疲劳;培养室内兴趣爱好,如烘焙、绘画、养多肉等,让生活充实起来,通过专注热爱的事获得成就感,提升愉悦感。

1.光照不足影响激素分泌

冬季日照时间缩短,尤其小雪后天气阴沉,会抑制血清素(调节情绪的关键激素)分泌,同时影响褪黑素平衡,导致情绪敏感、低落,易出现“季节性情感障碍”,让人莫名感到疲惫、提不起劲。

2.寒气阻滞与活动减少

小雪后气温骤降、寒气加重,人体气血运行变慢,易引发身体酸痛、乏力,间接影响心情;且天冷后户外活动减少,社交互动变少,长期宅家易陷入孤独感,加剧情绪低落。

3.作息紊乱与压力叠加

冬季夜长昼短,若作息不规律(如熬夜、晚起),会进一步打乱内分泌,降低情绪调节能力;加之年底工作压力、节日筹备等事务增多,精神负担加重,易陷入焦虑、烦躁与低落的循环。

1.温补散寒:羊肉

小雪后寒气渐重,羊肉性温味甘,能补气血、驱寒湿,适合炖萝卜或当归生姜羊肉汤。肉质中的蛋白质与脂肪可补充能量,搭配白萝卜还能解腻助消化,缓解冬季畏寒、手脚冰凉,尤其适合体质虚寒者。

2.滋阴润燥:雪梨

冬季气候干燥,雪梨含水量高且富含果胶,能润肺化痰、生津止渴。可蒸制后食用(搭配冰糖、川贝),减轻寒凉刺激,适合缓解小雪后常见的口干舌燥、干咳少痰,老人和儿童也能轻松消化。

3.健脾养胃:山药

山药性平味甘,归脾肺肾经,黏液蛋白丰富,能保护肠胃黏膜、促进消化。可煲汤、蒸食或与大米煮粥,适合小雪后脾胃功能减弱、食欲不佳的人群,既能补充营养,又能避免寒凉食材对肠胃的刺激。

4.补充能量:坚果(核桃、栗子)

小雪后人体能量消耗增加,核桃、栗子等坚果富含不饱和脂肪酸与碳水化合物,能快速补充热量。每天吃3-5颗核桃或煮栗子,可增强体质、抵御寒气,还能滋养大脑、改善冬季疲劳乏力的状态。

小雪虽寒,但只要主动调节身心,合理饮食、适度运动、积极社交,就能安然度过这个易“情绪降温”的节气,迎来内心的暖冬。